Le Peuple Basque est sûrement le plus ancien d'Europe. Les anthropologues s'accordent à dire que les Basques d'aujourd'hui sont les descendants directs de l'homme de Cro-Magnon. Son ancienneté remonterait donc à 50.000 ans environ. C'est à des gens qui parlaient l'euskara qu'on doit les peintures de Lascaux et d'Altamira. Le basque est la seule langue non indo-européenne connue en Occident. La toponymie prouve que le basque a été parlé sur un territoire qui va au moins de l'Ebre à la Garonne et au val d'Aran.

Les origines des Basques :

À la lumière des données de

l'anthropologie moléculaire, il semblerait que les Basques se soient

installés en Europe en même temps que les premiers Homo Sapiens

et qu'ils auraient cohabité avec les Hommes de Néanderthal.

Nous serions ainsi les descendants les plus directs des artistes de l'âge

de pierre qui, il y a une vingaine de milliers d'années, ont orné

les parois des grottes de Lascaux et Altamira : les Basques formeraient

donc la population la plus ancienne d'Europe de l'Ouest. Nos traditions

(solidarité ethnique, permanence de cellules familiales, transmission

de biens à un seul héritier) nous auraient permis de conserver

une grande partie du capital génétique ancestral et auraient

ralenti la pénétration de gènes provenant de l'extérieur.

Vers 8500 av JC, différents groupes humains quittèrent la

Mésopotamie à la recherche de nouvelles terres agricoles.

Lorsqu'ils arrivèrent sur les rivages de l'Atlantique vers 4000

av JC, les premiers Basques étaient déjà installés

au pied des Pyrénées, dans une région boisée

au climat doux et humide.

Les études génétiques ont montré que les Européens

de l'Ouest sont génétiquement proches les uns des autres,

à deux exceptions près : les Lapons, d'origine mongole,

et les Basques. Une enquête d'anthropologie moléculaire récente

portant sur plusieurs centaines d'hommes a ainsi mis en évidence

que les Basques :

- ont des groupes sanguins et des marqueurs de

protéines très particuliers, qui se distinguent de ceux

des populations avoisinantes.

- possèdent dans leurs chromosomes une

séquence génétique qui ne se retrouve que dans

une minorité de populations voisines de l'Europe Occidentale.

Ces singularités laissent supposer que les

Basques sont les plus anciens occupants de l'Europe Occidentale. Nous

aurions ainsi résisté mieux que tout autre peuple aux brassages

génétiques qui ont transformé le continent depuis

la "révolution néolithique".

La langue basque, l'Euskara, non indo-européenne, est unique au

milieu des langues parlées dans les environs. Déjà,

Stabon et Jules César la décrivaient comme très différente

de celle des Gaulois. Sa syntaxe et sa structure sont très particulières,

si bien qu'aucun des efforts entrepris pour la relier à d'autres

groupes linguistiques n'a abouti de façon convaincante. Sergeï

Stratostine a rattaché l'Euskara au groupe linguistique du Caucase

du Nord, qui englobe aussi le Sumérien. On a également supposé

que le basque était apparenté à la langue des anciens

Ibères. Mais, en dépit de quelques ressemblances, la maîtrise

du basque ne permet pas de comprendre l'Ibère

Les Basques dans l'Antiquité

:

Les historiens de l'Antiquité répertorient

différents peuples implantés dans le triangle Pyrénées-Garonne-Atlantique

: les Vascons en Navarre, les Varduli en Guipuzcoa et les Caristii en

Biscaye. Dans le dernier millénaire avant JC, la zone d'influence

des premiers basques s'étendait de la Garonne à l'Aragon

et à l'actuelle Biscaye : elle correspondrait à la zone

de transhumance des Pyrénéens occidentaux. Les celtes, qui

envahirent la Gaule vers 500 av JC, ne parvinrent jamais à conquérir

cette zone d'influence. Même si, au tournant de l'ère chrétienne,

une certaine celtisation s'était manifestée par l'introduction

de l'agriculture et du travail du fer en Aquitaine, dans le sud de l'Alava

et de la Navarre, ainsi que dans l'ouest de l'Aragon. Les derniers siècles

avant JC sont également marqués par la construction d'oppidum

sur de hautes collines.

En 72 av JC, Sertorius, le chef romain en Ibérie, se soulève,

avec le soutien des Vascons et des Cantabres, contre Rome et Pompée.

Ce dernier vient assiéger sa capitale. Après sa victoire,

il occupe la Navarre et l'Alava puis fonde la ville de Pampelune. Les

Romains occupaient alors toute la péninsule ibérique. L'une

de leurs plus importante voies, de Bordeaux à Astorga, traversait

le Pays Basque. Ils exploitèrent des gisements de minerais de fer

des Encartaciones (zone la plus occidentale de la Biscaye), ce qui favorisa

le développement des forges dans la zone. Mais les Romains n'ont

jamais pu ou jamais voulu s'installer dans les vallées atlantiques

et du Nord de la Navarre, sans doute intimidés par les montagnes

et les défilés bien défendus par les natifs qui y

habitaient. C'est dans les zones romanisées du pays que commença

la christianisation et la latinisation du Pays Basque.

Dans sa "Guerre des Gaules", César distingue en Gaule

trois zones selon leur langue, leurs coutumes et leurs lois : les Belges,

les Celtes et les Aquitains. Lors des premières expéditions

de César contre les Belges et les Celtes, en 58 av JC, les Aquitains

demeurent simples spectateurs. Mais, en 56 av JC, craignant que César

ne vienne les envahir, ils se préparent à envoyer des renforts

aux Armoricains. César envoya alors un de ses lieutenants, Publius

Crassus, soumettre l'Aquitaine : les Basques sont battus sur les bords

de la Garonne, puis de l'Adour. Finalement, en 39-38 av JC, Agrippa, lieutenant

d'Octave (le futur empereur Auguste), guerroya et vainquit les Aquitains.

C'est à ce moment là que l'influence basque dans les plaines

d'Aquitaine disparût, les populations se latinisant progressivement

à la faveur de l'urbanisation : le Gascon serait ainsi une version

très fortement latinisée de l'Euskara. Les Romains fondèrent

les villes de Lapurdum (Bayonne), Iluro (Oloron), Aquae Tarbellicae (Dax).

L'un des rares vestiges de l'époque romaine en Euskadi, la "pierre

romaine" d'Hasparren indique que les Basques obtinrent leur autonomie

de Rome, grâce aux services rendus à l'Empire par le gouverneur

du pays : la Novempopulanie est créée. La liste de Vérone,

un document daté de 297 et énumérant les provinces

de l'Empire, atteste d'une certaine autonomie de la Novempopulanie.

Le duché

de Vasconie :

En 406, les tribus germaniques envahissent la Gaule.

Elles ravagent la Novempopulanie en 407. L'empereur Honorius concède

aux Wisigoths la Novempopulanie et les régions voisines, avec Toulouse

pour capitale. De religion arienne (hérésie du christiannisme),

ils persécutent les premiers chrétiens qui commencent à

s'implanter au Pays Basque, à la faveur de l'action de San Fermin,

le premier évêque de Pampelune. En 472, ils quittent la Novempopulanie

et installent leur capitale à Tolède en 554. Après

la conversion du roi Reccarède, le concile de Tolède de

589 consacre l'hégémonie des Wisigoths et l'unification

religieuse de la péninsule ibérique. Les Vascons, restés

à l'écart de la romanisation, refluèrent vers le

Nord-Ouest et la Gascogne française sous la pression des Wisigoths.

Wisigoths au sud et Francs au nord tenteront alors, à tour de rôle

et sans y parvenir, de soumettre les peuples de la Novempopulanie. D'après

la chronique de Fégédaire, la tactique des basques consistait

à "former de petits groupes, à harceler l'ennemi par

des escarmouches répétées, à simuler une fuite

au moment opportun et à se retrancher sur des points inaccessibles".

Ainsi, en 635, les Basques repoussent les armées du roi Dagobert,

dirigées par le duc Arimbert, dans la vallée de la Soule.

En 670, les Basques élisent Otsoa pour duc, qui fonde le duché

d'Aquitaine. Celui-ci s'étendait alors jusqu'à la Loire

et intégrait le duché de Vasconie. En 720, Charles Martel

reconnaît la souveraineté d'Odon (Eudes), le fils d'Otsoa,

sur son duché. Et c'est avec son aide qu'il bat les Sarrazins à

Poitiers en 732. Mais, en 760, Charles Martel attaque l'Aquitaine. En

768, Pépin le Bref, fils de Charles Martel et père de Charlemagne,

fait asssassiner le roi d'Aquitaine. Mais, la Vasconie reste indépendante.

Les Musulmans débarquent sur la péninsule ibérique

en 711. Déchirés par les luttes seigneuriales, les Wisigoths

ne pourront s'opposer aux Musulmans : la même année, le roi

Rodrigue est battu à Guadalete. Les Musulmans prennent alors Tolède

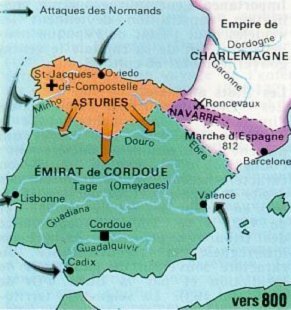

et envahissent rapidement la péninsule. En 722, à Covadonga,

la petite troupe de soldats, envoyés de Cordoue par l'émir

Alçama afin de réduire la résistance chrétienne

qui s'est repliée dans les contreforts des Pics d'Europe, est battue.

Cette victoire redonne confiance aux Chrétiens et permet de reconstituer

une monarchie chrétienne aux Asturies.

En 777, après sa victoire contre les Saxons, Charlemagne reçoit

une délégation musulmane d'Espagne conduite par le gouverneur

de Barcelone et de Gérone, en rébellion contre son roi Abd

al Rahman I. Il propose de lui livrer certaines villes du Nord de l'Espagne,

dont Saragosse. Au printemps 778, Charlemagne se dirige vers les Pyrénées

et arrive au pied de Saragosse. Mais le maître des lieux a changé

et refuse de livrer la ville. Charlemagne lève alors le siège

et reprend le chemin de Pampelune avec des otages musulmans, qui seront

libérés par un coup de main à l'entrée de

la Navarre. Par représailles, l'armée de Charlemagne rase

les remparts de Pampelune. Mais, le 15 août 778, au passage des

Pyrénées, dans la région de Ronceveaux, les Basques

tendent une embuscade à l'armée de Charlemagne pour se venger

de cette destruction. Ils tuent la plupart des chevaliers de Charlemagne,

parmi lesquels Roland, ce qui démoralisa les troupes qui battirent

en retraite. Cette bataille restera dans les mémoires grâce

à la Chanson de Roland, écrite dans le courant du XIème

sciècle. En 824, les Basques, alliés aux musulmans, tendent

une seconde embuscade au même endroit contre Louis II le Pieux,

qui revient d'une expédition à Pampelune.

Les deux victoires de Ronceveaux assurent l'indépendance des Basques.

Mais, au nord, la Vasconie est épuisée par 3 siècles

de lutte contre les Francs et le centre de gravité basque se déplace

vers le sud, où naîtra le Royaume de Navarre en 824.

Le royaume basque de Pampelune :

La marche à l'unité (824-1004) :

Dans les décennies précédant

la constitution du Royaume de Pampelune, la Navarre était menacée

d'un côté par l'émirat de Cordoue (en 781, Abd el

Rahman I s'était emparé de Pampelune) et de l'autre par

l'empire caroligien. À la fin du VIIIème sciècle,

une alliance politico-familliale s'inaugure entre Inigo Jimenez, le père

du premier roi de Pampelune, et les Banu Qasi, Wisigoths convertis à

l'Islam qui disposaient d'un protectorat dans la région de l'Ebre.

En 801, Louis le Pieux prend Barcelone à l'émir de Cordoue.

En 806, les Navarrais se mettent sous la protection des Carolingiens afin

d'échapper aux forces de l'émirat de Cordoue, venues réduire

les Banu Qasi et leurs alliés Vascons. Il se crée ainsi,

pour un temps, une marche franque en Espagne. Mais, en 812, les Vascons

se révoltent contre les Francs et Louis le Pieux, fils de Charlemagne,

vient à Pampelune rétablir l'ordre. En 824, les Basques

écrasent une seconde fois l'armée franque à Ronceveaux,

alors qu'elle retournait en France après avoir "pacifié"

Pampelune.

Après cette victoire, Eneko Arista est couronné roi de Pampelune.

Dans le Royaume de Pampelune, comme dans les autres royaumes de la péninsule

à cette époque, les souverains n'ont pas une autorité

absolue sur leur sujets. La noblesse disposait de privilèges importants,

défendus avec âpreté : ce sont eux qui dans la pratique

dominaient les vallées, recouvraient des impôts, exploitaient

les terres... Les représentants du peuple se réunissent

en assemblées provinciales (les Cortes), dans lesquelles le souverain

vient prêter serment de respecter les Fors (statuts, franchises

et libertés de chaque village).

En 842, l'émir de Cordoue, Abd el Rahman II, bat les Banu Qasi

et Eneko Arista. Le royaume de Pampelune mènera alors, dans le

courant du IXème sciècle, une politique mêlant résistance

et entente avec les Arabes afin de préserver sa souveraineté.

Au cours du Xème sciècle, les rois successifs organisent

et renforcent le Royaume, tout en repoussant les musulmans au Sud et les

Vikings au Nord. En 925, le roi de Navarre Garcia Sanchez I épouse

la princesse aragone Andregoto Galindez. Leur fils, Sancho Abarca, réunira

en 970 l'Aragon au royaume de Pampelune. En 998 et 999, l'émir

de Cordoue Almanzor, au zénith de sa puissance, ravage Pampelune.

Mais, il meurt à la bataille de Calatañazor en 1002, vaincu

par l'alliance entre la Navarre et la Castille.

L'apogée de la Navarre (1004-1076) :

C'est sous le règne de Sanche

le Grand que la Navarre connaît son apogée. Né en

992, il épouse Munia, la fille du comte de Castille en 1016. Il

établit une alliance objective avec le comte de Barcelone, et prend

ainsi contact avec les cultures religieuses françaises. Il étend

également son influence sur la Gascogne et le comté de Toulouse,

grâce à ses relations familliales avec le Roi de Gascogne

(la fille du roi de Navarre Garcia Sanchez I, avait épousé

le Roi de Gascogne), qui lui prêtera serment en 1012, après

l'avoir refusé à Hugues Capet. Le 13 mai 1029, le jeune

comte de Castille, venu en Léon épouser la fille du comte,

est assassiné. La Castille revient alors à Munia, la femme

de Sancho. Le règne de Sanche le Grand est, pour le royaume de

Pampelune, une époque d'expansion politique, économique

et sociale. C'est pendant son règne que le danger arabe quitte

définitivement la Navarre, en partie à cause de la grande

guerre civile arabe (1008-1028) qui met fin califat des Omeyyades.

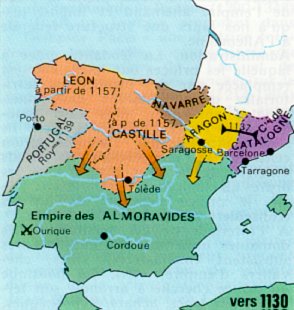

Lorsque Sancho le Grand meurt en 1035, ses possessions se partagent entre

ses fils : l'aîné Garcia, le seul roi au départ, aura

autorité sur les provinces basques, Ferdinand sera comte de Castille,

et par mariage, de Léon, tandis que Ramiro héritera de l'Aragon.

Progressivement au cours du XIème sciècle, la Castille lorgne

sur la Navarre. C'est ainsi que le 1er septembre 1054, les troupes de

Ferdinand de Castille tuent Garcia à la bataille d'Atapuerca. En

1067, avec l'aide du roi d'Aragon, la Navarre repoussent les Castillans

à Viana. Mais, le 4 juin 1076, le roi de Navarre est assassiné

et le roi de Castille en profite pour envahir la Navarre.

Le déclin de la Navarre (1076-1425)

:

Les navarrais choisissent alors le Roi d'Aragon

comme souverain et ils chassent ensemble les castillans. À l'issue

de la bataille, le royaume de Pampelune passe sous la protection du Roi

d'Aragon, qui nomma un Comte de Navarre. La Rioja est absorbée

par la Castille. Et pendant 58 ans, de 1076 à 1134, la Navarre

jouira d'une souveraineté relative et partagée, sous l'administration

de l'Aragon. Pendant cet intermède, les navarrais et les aragonais

prendront successivement Huesca (1096), Tudela (1119) et Saragosse (1118)

aux Arabes.

En 1134, le Roi d'Aragon et de Navarre

meurt sans descendance à la bataille de Fraga. Il lègue

par testament son royaume aux ordres du Temple, de l'Hôpital et

du Saint-Sépulcre. Refusant le testament, les Cortes de Navarre

et d'Aragon choississent chacun leur propre Roi : l'Aragon et la Navarre

se séparent.

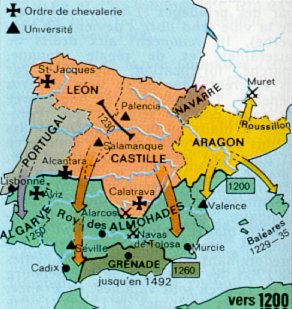

En 1200, alors que le roi de Navarre Sanche le Fort est en expédition

en Afrique, la Castille et l'Aragon envahissent la Navarre. À l'issue

du conflit, la Castille prend l'Alava, le Guipuzcoa et la Biscaye, avec

le soutien des seigneurs basques. Le roi de Castille devient seigneur

du Guipuzcoa. En échange de leur collaboration, Alava, Guipuzcoa

et Biscaye bénéficieront chacune de Fors très libéraux

qui feront d'elles des états associés par le lien personnel

au souverain de Castille, mais pas des provinces de Castille. La Navarre

est réduite à la portion congrue.

L'Alava et la Biscaye, passées sous la coupe de la Castille virent

se dynamiser leurs économies. Ainsi, Vitoria, fondée en

1181 par Sanche le Sage, deviendra une place commerciale qui fut pendant

des siècles le principal marché basque et le siège

d'une communauté dynamique de commerçants et d'artisans,

où la communauté juive joua un rôle fondamental. Bilbao

fut fondé au XIVème siècle par les rois castillans.

De part sa situation géographique privilégiée pour

la création d'un port maritime, la ville devint l'accès

vers l'Europe des produits de la Castille. L'essor commercial favorisa

l'exportation du fer des forges biscayennes et dynamisa l'activité

maritime des villages côtiers voisins. En revanche, du fait de leur

conditions orographiques, de vastes zones du Guipuzcoa vécurent

isolées de leur milieu. Leur rapports avec l'extérieur se

limitant aux zones proches des principales voies de communication, utilisées

pour le commerce et par les pèlerins qui faisaient le chemin de

Saint Jacques de Compostelle.

Le 14 octobre 1201, à Chinon,

la Navarre signe une paix pepétuelle avec l'Angleterre, devenue

maîtresse de la Gascogne après le mariage d'Aliénor

d'Aquitaine avec Henri II d'Angleterre. Cela permit à la Navarre

de récupérer, à Bayonne, l'usage d'un port maritime.

Sous l'insistence du pape et malgré leurs différents, la

Navarre s'allie à la Castille pour battre les Arabes à las

Navas de Tolosa en 1211. En 1234, à la mort du roi de Navarre,

le royaume échoue à son neveu Thibault IV de Champagne,

qui sera un souverain pacifique et favorisera le développement

de l'agriculture en introduisant les techniques de son pays.

Dans les années 1270, des luttes éclatent entre les divers

bourgs (navarrais, français, ...) de Pampelune. Ils atteindront

leur paroxysme avec la guerre civile de Pampelune (1274-1276). En 1284,

la reine Jeanne épouse Philippe IV le Bel, roi de France : la Navarre

passe alors, jusqu'en 1328, de la maison de Champagne à celle de

France. À la mort de Charles IV en 1328, le parlement de Navarre

choisit Jeanne, fille de Louis X le Hutin et mariée au comte d'Evreux,

pour reine. Son fils, Charles le Mauvais (1349-1387) se mêlera beaucoup

de politique française et s'attirera la haine de Jean II le Bon,

pour avoir fait assassiner le connétable de France (1354) afin

d'obtenir la dot de sa femme. Le roi de France le fera emprisonner de

1356 à 1357, mais il finira par s'évader. Il s'alliat alors

avec les Anglais pour combattre la France. De 1363 à 1367, les

intrigues et les guerres entre Henri de Trastamare, qui voulait s'emparer

du trône de Castille, et les rois de France et d'Aragon d'une part,

et les rois de Castille, de Navarre, d'Angleterre d'autre part, se succèdent.

Elles se termineront par la déroute d'Henri de Trastamare à

la bataille de Najera. En 1372, par jugement, le pape attribue l'Alava,

le Guipuzcoa et la Rioja à la Castille et propose le mariage de

l'infant de Navarre à la princesse de Castille pour assurer la

paix entre les deux royaumes. Le 31 mai 1379, le roi de Navarre devra

accepter, après l'enlèvement de son fils par Charles V,

la paix de Briones où il renonce aux alliances avec l'Angleterre.

Son fils Charles III le Noble finira par rétablir la paix interne

et externe.

La guerre civile (1425-1515) :

Lorsque Charles le Noble meurt, le trône revient

à sa fille Jeanne et à son mari Jean d'Aragon. À

sa mort (1441), Jeanne lègue son royaume à son fils le Prince

de Viana. Mais Jean d'Aragon occupe le trône. En 1447, il se remarie

avec Juana Enriquez dont il aura un fils : Ferdinand d'Aragon. Lorsque

le 7 septembre 1451, le Prince de Viana met fin, par le traité

de Puente la Reina, à la guerre initiée par son père

contre la Castille, celui-ci lui envoie Juana Enriquez comme régente.

La noblesse de Navarre se divise alors en deux : l'un suit Louis de Beaumont,

partisant du Prince de Viana et de l'amitié avec la Castille, l'autre

celui des Gramont, favorable à Jean et à l'Aragon. En 1452,

c'est la guerre ouverte. Le 3 décembre 1454, à Barcelone,

en présence de leur soeur Leonore et de son mari Gaston IV de Foix,

Jean somme le Prince de Viana et sa soeur Blanche de se soumettre, faute

de quoi ils subiraient un procès destiné à les priver

de leurs droits héréditaires au royaume. En avril 1456,

ils se soumettent et la Navarre est transférée à

Léonore. Gaston de Foix vient, pendant l'été 1456,

en Navarre faire appliquer la décision.

En 1458, à la mort de son frère, Jean hérite de l'Aragon,

de Valence et de la Catalogne. Le Prince Viana et sa soeur Blanche meurent

respectivement en 1461 et 1464. Jean d'Aragon conserve toujours le pouvoir,

et malgré les promesses de 1456, Léonor et Gaston IV de

Foix devront attendre leur tour, en 1479. Ils continueront malgré

tout à le servir fidèlement. Et pendant ce temps, les deux

factions, Beuamontais et Agramontais, s'entretuent : seule la Basse Navarre

échappe à la guerre civile. François Phoebus, fils

d'Eléonor de Navarre et de Gaston IV de Foix-Béarn est reconnu

roi par les deux parties en 1481, mais son pouvoir est affaibli. La reine-mère

et Ferdinand d'Aragon, devenu entre temps roi de Castille et d'Aragon,

finissent par imposer temporairement la paix aux deux parties en partageant

entre eux les charges du royaume. À la mort de François

(1483), sa soeur Catherine hérite du trône et épouse

Jean d'Albret, seigneur de Foix, de Comminges et de Béarn. La guerre

civile reprend : elle ne s'achèvera que par l'invasion de la Navarre

par la Castille en 1512. Les souverains de Navarre résideront désormais

à Pau, en Béarn.

La fin du royaume de Navarre :

Le 18 juillet 1512, une armée castillane

dirigée par le duc d'Albe franchit la frontière navarraise.

Le 21, elle assiège Pampelune, qui se rend le 25. Une autre armée,

en provenance de l'Aragon et commandée par l'évêque

de Saragosse, occupe le sud de la Navarre, qui résistera jusqu'en

septembre. Pendant l'été, l'armée du duc d'Albe envahit

la Basse Navarre. Louis XII monte alors une expédition, confiée

au dauphin François et à laquelle participe Jean d'Albret,

pour libérer la Navarre. Elle met le siège devant Pampelune

le 27 novembre, mais tourne court avec l'arrivée de l'hiver.

En juillet 1515, le Roi Ferdinand annexe officiellement la Navarre à

ce qui est devenu le Royaume d'Espagne, tout en promettant de lui conserver

ses Fors et ses coutumes et en lui assurant une relative autonomie : le

roi serait représenté en Navarre par un vice-roi et agirait

par l'intermédiaire d'un Conseil Royal. En 1521, profitant de la

révolte des Communéros, le roi Henri d'Albret, aidé

par la France, attaque à nouveau les espagnols. Le 15 mai 1521,

ils s'emparent du château de St Jean Pied de Pord et reprennent

le contrôle de la Basse Navarre. Ils arrivent à Pampelune

où la population s'est révoltée contre les espagnols

: la ville tombe le 20 mai. Mais, après avoir vaincu les Communeros,

l'armée espagnole se retourne contre les armées franco-navarraises,

qu'elle bat le 30 juin à Noain, dans le bassin de Pampelune. Elle

reprend le contrôle de la Navarre, à l'exception de la Basse

Navarre.

En 1531, la jugeant trop difficile à défendre, Charles Quint

renonce à ses droits politiques sur la Basse Navarre. Ce reliquat

du royaume de Navarre intègrera finalement celui de France en 1589

lorsque son roi, Henri III de Navarre, sera couronné roi de France

sous le nom d'Henri IV. Mais, c'est son fils, Louis XIII, qui unira définitivement

les deux royaumes en 1620.

Contrairement aux croyances, ces deux provinces basques n'ont jamais formé d'entité unique avec les 5 autres : elles ont durant tout le Moyen-Âge fait partie intégrante du duché d'Aquitaine.

En 843, par le traité de Verdun, l'Empire de Charlemagne est divisé en 3 et l'Aquitaine est intégrée au royaume franc occidental. Mais ce royaume se disloque avec l'invasion des Vikings, qui occupent Bayonne en 892. Ils éxécutent Saint-Léon venu évangéliser la région. Après leur départ, un comté indépendant se forme englobant la Gascogne, dans laquelle se retrouvent la Soule et le Labourd. En 987, la Gascogne refuse son hommage à Hugues Capet. Elle rendra hommage au Roi de Navarre, ce qui fera dire à certains que le roi de Navarre reignait alors sur la Gascogne. Mais, ce duché ne sera jamais intégré au royaume de Navarre.

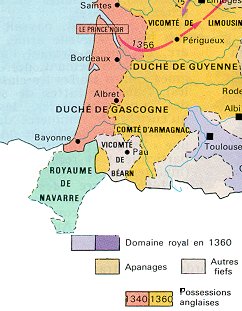

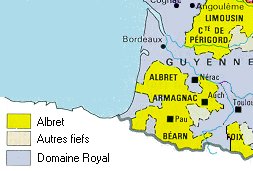

En 1137, Aliénor, duchesse d'Aquitaine, se marie avec le Roi de France Louis VII et lui apporte en dot ses possessions. En 1152, elle divorce et se remarie avec Henri Plantagenet, qui deviendra roi d'Angleterre en 1154 sous le nom d'Henri II : la Soule et le Labourd, tout comme le Poitou, la Guyenne et le reste de la Gascogne, passent de la couronne française à la couronne anglaise. C'est ainsi qu'en 1174, Richard Coeur de Lion viendra réduire le vicomte du Labourd Arnaud Bertrand, qui s'était soulevé avec ses barons basques. Les rois d'Angleterre séparent alors Bayonne du Labourd et s'appuient sur la bourgeoisie gascone afin d'administrer ce port si utile à leur commerce et à leur flotte de guerre. En 1259, par le traité de Paris, le roi d'Angleterre Henri III renonce à l'Anjou, au Maine et au Poitou et reconnaît la suzeraineté du roi de France sur l'Aquitaine (Cf. carte ci-dessous).

En août 1343, le peuple du

Labourd se soulève contre le maire de Bayonne, qui avait fait massacrer

5 chefs labourdins, et assiège la ville. Il s'ensuit une longue

guerre civile entre Bayonne et le Labourd. Le Prince Edouard de Galles,

dit aussi Prince Noir, imposera finalement la paix en avril 1357 et condamnera

les notables de Bayonne à dédommager les Labourdins. En

1360, après sa défaite à Poitiers (1359), le Roi

de France Jean II le Bon abandonne sa suzeraineté sur l'Aquitaine

lors du traité de Brétigny.

Le Pays Basque Nord et ses environs au XIVème sciècle

Pendant la Guerre de Cent Ans, les basques de Labourd et de Soule, sujets britanniques se battront contre les Français. Ainsi, en 1449, ils résisteront à Gaston de Foix, vicomte de Béarn. Le Roi de Navarre, suzerain du château de Mauléon et gendre de Gaston de Foix, parlemente et fait basculer la Soule dans le giron du Béarn. En 1450, Gaston de Foix s'attaque au Labourd et remporte les combats de Guiche et Saint Pée sur Nivelle. Le Labourd finit par conclure la paix avec le Roi de France lors du traité d'Ayherre : il intègre le Royaume de France mais conserve ses Fors. En 1451, Dunois et Gaston de Foix assiègent Bayonne, qui finit par se rendre en échange de la conservation des franchises municipales. En 1510, la Soule est rattachée à la Couronne de France.

Le

Pays Basque de la Renaissance à la Guerre d'Espagne :

Au début du 16ème siècle,

les provinces basques n'ont plus aucun lien politique entre elles. Mais

elles gardent une relative autonomie interne :

- elles lèvent leurs impôts et ne le versent pas au roi.

- elles organisent leurs propres milices et ne sont pas soumis au devoir

militaire au-delà des limites de leur territoire.

- le servage y est inconnu.

- les libertés sont garanties par des coutumes écrites

(les Fors) et par les assemblées populaires locales.

Mais si elles étaient théoriquement libres de se séparer

du Roi, le caractère absolu des monarchies limitait dans la pratique

cette liberté.

Lors du traité des Pyrénées (1659), l'Espagne et

la France mettent fin à de longues années de conflit et

concluent le mariage de l'infante Marie-Thérèse d'Espagne

avec le Roi Louis XIV, qui aura lieu à Saint Jean de Luz en 1660.

Le Roi de France renonce définitivement à ses droits héréditaires

sur le royaume de Navarre et la France reçoit le Roussillon,

la Cerdagne, l'Artois, une partie du Luxembourg et quelques places fortes

des Flandres. Ce traité fige définitivement la frontière

entre les deux pays et, depuis lors, l'histoire du Pays Basque se confond

avec celle des états dans lesquels il est intégré.

Le

Pays Basque Nord :

En passant de la tutelle anglaise à la

tutelle française, Bayonne connaîtra une période

de marasme et de décadence économique dont elle ne sortira

lentement qu'à partir de 1580. Elle ne redeviendra florissante

qu'à la fin du XVIIIème siècle. Pendant le XVIIème

et le début du XVIIIème siècle, c'est Saint Jean

de Luz qui tiendra le haut du pavé économique : chaque

année, 7000 labourdins s'embarquent pour la pêche à

la morue vers Terre-Neuve.

Parmi les évènements marquants du Pays Basque Nord sous

l'Ancien régime, on relèvera :

- le procès de sorcellerie de Saint Pée, ouvert en 1609

par un représentant du roi : plusieurs prêtres et 700 femmes

sont envoyés au bûcher. Seule l'intervention de l'évêque

de Baïgorri auprès d'Henri IV permit l'arrêt du massacre.

- l'édit d'union qui rattache en 1620 le royaume de Navarre à

la couronne de France, malgré l'opposion de l'assemblée

navarraise. La monnaie navarraise sera supprimée en 1643.

- les fréquentes révoltes, réprimées dans

le sang, contre la centralisation monarchique : en 1641 contre l'installation

des Fermiers Généraux, en 1661, en 1685 contre la gabelle

à Saint Jean Pied de Port, puis en 1696, en 1724, en 1726 et

en 1748. La dernière a lieu à Hasparren du 3 au 6 octobre

1784 : plusieurs centaines de femmes tiennent tête à 150

grenadiers et 5 brigades de la maraîchaussée et protestent

contre l'extension de la gabelle. Seule l'intervention du curé

évitera la bataille.

- en 1707, le français devient la seule langue officielle dans

les 3 provinces du Nord.

La Révolution française met fin à l'autonomie relative

des provinces basques. En 1789, la Constituante, malgré les protestations

des députés basques, supprime l'autonomie de la Soule

et du Labourd et annexe la Navarre à la France. En 1790, le département

des Basses Pyrénées est créé, malgré

l'opposition conjointe des représentants basques et béarnais

qui réclament deux département distincts. En 1793, à

la mort de Louis XVI, l'Espagne déclare la guerre à la

France révolutionnaire. En 1794, 4000 basques du Labourd sont

déportés dans le Gers et dans les Landes pour avoir refusé

de combattre contre les Basques du Sud. En 1795, le traité de

Bâle met fin aux hostilités entre les deux pays : l'Espagne

cède à la France la partie espagnole de l'île de

Saint Domingue. La création, en 1800, de l'institution préfectorale

par Bonaparte accélère la centralisation.

Au cours du XIXème sciècle, le Pays Basque Nord restera

en marge de l'industrialisation, du fait de son manque de matières

premières et de sa situation périphérique. Son

économie demeurera essentiellement agricole et artisanale. La

société traditionnelle, aux connaissances transmises par

la tradition orale, fortement structurée sur la maison et la

paroisse, hiérarchisée autour des prêtres et des

notables, demeurera longtemps le modèle de société

des basques du Nord. Le transfert, en 1841, de la douane espagnole de

l'Ebre aux Pyrénées détruit la structure économique

du Pays Basque Nord. Ses habitants vont alors, à partir de 1845,

massivement émigrer vers les Amériques : 90 000 personnes

quitteront le Pays Basque au cours du XIXème siècle. Cette

émigration sera en grande partie compensée par une forte

natalité.

Sous la IIIème République, les Instituteurs chercheront

à franciser la société, générant

une impression d'insécurité face à l'intrusion

d'une culture véhiculant des modes de pensée différents

de ceux de la société basque traditionnelle. Celle-ci

s'isolera et constituera des barrières autour des instituteurs

et des ouvriers venus de l'extérieur, les excluant de la vie

locale.

Le Pays Basque Nord participera à toutes les guerres franco-allemandes

en envoyant des combattants au front. Pendant la Deuxième Guerre

mondiale, les Basques joueront même un rôle prépondérant

dans le passage de la frontière pour les juifs en fuite et les

aviateurs alliés abbatus.

Le Pays Basque Sud

:

Les provinces du Sud, et en particulier les zones

côtières de Biscaye et de Guipuzcoa, profitent de la colonisation

des Amériques, qui favorise le développement de la navigation,

du commerce et de l'industrie artisanale (en particulier les forges).

Les régions basques du sud ont donc bénéficié

de circonstances économiques plus favorables que celles du Nord,

coupées du Canada et de Terre Neuve par les guerres contre les

Anglais. Cet essor économique s'accompagne également d'un

essor démographique : les 4 provinces du Sud voient leur population

passer de 350 750 en 1560 à 515 400 en 1800. Ce développement

a également été permis par un centralisme plus

tardif de l'état espagnol. Mais, en dépit des Fors qu'ils

juraient de respecter, les Rois d'Espagne ont également manifesté

une volonté centralisatrice. Au début du XVIIème

siècle, ils décrètent ainsi que les membres des

assemblées de Guipuzcoa et de Biscaye doivent maîtriser

le castillan et que les notaires doivent dresser leurs actes officiels

en castillan. Le Pays Basque Sud connaîtra aussi ses révoltes,

durement et violemment réprimées : révoltes du

sel en 1631 et 1634, révoltes des paysans en 1718 et en 1804.

En 1700, le roi d'Espagne meurt sans descendance et choisit par testament

Philippe d'Anjou, le petit fils de Louis XIV et oncle du futur Louis

XV. La guerre de succession d'Espagne éclate alors entre la France

d'une part et la Grande alliance réunissant l'Angleterre, le

Saint Empire, la Prusse, le Danemark et les Provinces Unies d'autre

part. Cette guerre s'achèvera par le traité d'Utrecht

(11 avril 1713) dans lequel Philippe d'Anjou est reconnu souverain d'Espagne

et de ses colonnies. Gibraltar et Minorque sont cédées

à l'Angleterre et le tracé de la frontière franco-espagnole

est confirmée. L'Espagne perd également le Luxembourg

et les Flandres, ses possessions en Italie, ainsi que la Sicile et la

Sardaigne.

En 1807, Napoléon obtient du roi d'Espagne l'autorisation de

faire passer ses troupes sur le territoire espagnol en direction du

Portugal, favorable aux Anglais. Mais l'installation des troupes françaises

au Nord inquiète les habitants et le premier ministre Godoy conseille

aux souverains de se réfugier aux Amériques, comme l'ont

fait les souverains portugais. Dans la nuit du 17 mars 1808, le palais

de Godoy à Aranjuez est attaqué par les partisans du prince

héritier Fernando. Carlos IV destitue Godoy en abdiquant en faveur

de son fils. En réponse, Napoléon convoque à Bayonne

Fernando et son père et les oblige à renoncer au trône

d'Espagne (5 mai). Il les interne et nomme son frère Joseph roi

d'Espagne.

Mais ces négociations et la présence des troupes françaises

à Madrid mécontentent le peuple. La révolte du

2 mai 1808 à Madrid marque le début de la guerre d'indépendance

espagnole. L'armée française commet alors des exactions,

qui poussent la Diputacion Forale de Navarre à déclarer

la guerre à Napoléon le 29 août : elle mobilise

les hommes de 17 à 40 ans. Cette guerre sera une guerre de guérilla,

qui finira par chasser Napoléon avec la participation des Anglais

de Wellington. En 1813, plusieurs colonies américaines profitent

de la guerre pour conquérir leur indépendance : la Plata,

Uruguay, Paraguay, Chili, Colombie. Cette guerre aura des conséquences

importantes sur le devenir des provinces basques : le centralisme français

contamine l'Espagne tandis que la dictature et l'irreligiosité

de Napoléon rendent odieuses à la majorité des

Basques les idées de la Révolution Française.

La constitution de Cadix, rédigée par les libéraux

en 1812, sous le règne de Joseph Bonaparte, apparaît aux

Basques comme contraire à leur lois (car ils considèrent

leurs Fors comme un don de Dieu) et ils se sentent menacés. En

1814, Fernando VII est libéré par Napoléon. Revenu

au pouvoir, il abrogera cette constitution et règnera en monarque

absolu. Au XIXème sciècle, la majorité des Basques

prendra partie pour les absolutistes espagnols, qui veulent conserver

la monarchie et les Fors et qui sauront flatter le goût d'indépendance

et le catholicisme des Basques, contre les Libéraux. Mais, en

1820, les Libéraux l'emportent et menacent les libertés

basques, les considérant comme des privilèges provinciaux

octroyés par le souverain espagnol. Don Carlos, prétendant

à la succession de son frère Fernando VII, prend la défense

des Fors.

À la mort de Fernando VII, Don Carlos est évincé

du trône par sa nièce Isabelle, qui représente la

tendance libérale. Il lève alors l'étandard de

la révolte : c'est le début de la première guerre

carliste. Les bataillons carlistes, essentiellement basques, s'organisent

au cri de "vive les Fors", sous la direction du général

en chef Tomas Zumalakarregui. Avec ses 27000 hommes, par une tactique

de guérilla et d'embuscades, il tient en échec 105 000

hommes de l'armée espagnole et parvient à prendre plusieurs

places fortes du Pays Basque. Mais, il meurt en 1835 après avoir

été blessé par balle en voulant prendre Bilbao.

Après la mort de Zumalakarregui, l'armée carliste subit

défaites sur défaites. Elle sera reprise en main par le

général Maroto, qui finira par se rendre au général

libéral Espartero lors de "l'abrazo" de Vergara le

31 août 1839. La guerre fit 270 000 morts. Don Carlos est interné

à Bourges par Louis Philippe. À sa mort en 1860, il transmettra

ses droits à son fils, qui les retransmettra à son propre

fils Don Carlos VIII en 1868.

La Navarre est transformée en province et perd son statut de

royaume. Les trois autres provinces basques perdent la plupart de leurs

privilèges foraux. En 1841, la douane espagnole est transferée

de l'Ebre aux Pyrénnées et à la Bidassoa. Les 4

provinces s'espagnolisent progressivement. L'industrialisation de la

Biscaye puis du Guipuzcoa transforme leurs infrastructures. Grâce

à la machine à vapeur et aux minerais voisins des Encartaciones,

la métallurgie lourde se développe.

En 1872, les provinces basques se soulèvent en faveur de Don

Carlos VIII. La deuxième guerre carliste se solde par la défaite

de Don Carlos VIII en février 1876. Les provinces basques perdent

alors définitivement leurs Fors.

À la fin du XIXème siècle, le nationalisme basque

prend une forme nouvelle. Sabino Arana Goiri dessine l'Ikuriña

en 1893, fonde le Parti National Basque (PNB) en 1895 et crée

un hymne national basque. Il est aussi l'auteur d'une abondante littérature

politique qui inspirera les nationalistes basques du XXème siècle.

Dans les premières décennies du siècle, le PNB

devient la principale force politique des 4 provinces du sud.

De 1923 à 1931, l'Espagne d'Alphonse XIII vivra sous la dictature

des généraux Miguel Primo de Riveira et Berenguer.

Le Pays Basque Sud pendant la Guerre d'Espagne et la dictature franquiste :

En 1931, les élections municipales

espagnoles donnent, dans les villes, une forte majorité aux républicains.

Alphonse XIII s'exile après avoir abdiqué : en juin, la

république est proclamée et une assemblée constituante

est élue. Les provinces basques envoient aux Cortes une majorité

de députés issus du PNB, parmi lesquels Aguirre. La consitution

adoptée en décembre autorise l'autonomie des régions

à condition que l'autonomie soit adoptée par 2/3 des maires,

approuvée par référendum par au moins 70% des électeurs

et approuvée par les Cortes. La Catalogne et le Pays Basque finiront

par réunir ces 3 conditions. Ainsi, dans les 3 provinces d'Alava,

de Guipuzcoa et de Biscaye, 80% des participants au référendum

adoptent l'autonomie. En revanche, la Navarre la refusera. La constitution

prononce également des mesures violemment anti-cléricales.

En 1933, José Antonio Primo de Riveira, fils du dictateur, fonde

la Phalange : ce mouvement est hostile à tout séparatisme

local.

En février 1936, le Frente Popular est vainqueur aux élections.

Le 13 juillet 1936, le leader monarchiste Calvo Sotelo est assassiné

par les républicains. Pour rétablir l'ordre dans le pays,

les militaires forment alors le "soulèvement national"

(18 juillet) mais le gouvernement proclame la résistance : c'est

le début de la Guerre d'Espagne. Les garnisons se révoltent

: celles de Bilbao et de San Sebastian sont maîtrisées

par les nationalistes basques. Le Movimiento, qui s'appuie alors sur

l'Église prend bientôt les allures d'une croisade.

Parti du Maroc sur des bateaux allemands et italiens, le général

Franco dirige les opérations dans le Sud alors que le général

Mola, en accord avec Franco, s'est révolté en Navarre.

Ainsi, en octobre, 10% de la population navarraise se retrouvera dans

les rangs de l'armée franquiste. Franco fait sa jonction au mois

d'août avec l'armée du Nord près de Madrid. Les

basques sont alors coupés du gouvernement républicain.

Après la prise d'Irun par le général Mola, le 15

septembre, à la suite de combats qui dureront 3 semaines, ils

seront coupés du Pays Basque Nord et les républicains

sont empêchés de communiquer par le Nord via la France.

San Sébastien tombe le 13 septembre, puis vient le tour du reste

du Guipuzcoa. Le 27 septembre, Bilbao repousse les armées franquistes.

Le 1er octobre 1936, à Burgos, Franco est nommé généralissime

et chef de l'état.

C'est alors que le gouvernement républicain espagnol reconnaît

l'autonomie des 3 provinces basques. Le 7 octobre 1936, Aguirre forme

à Guernica le premier gouvernement d'Euskadi et prête serment

sous le chêne millénaire. Mais ce gouvernement n'a aucune

juridiction sur la Navarre et les franquistes occupent la majeure partie

de l'Alava et du Guipuzcoa. Malgré tout, il tiendra tête

aux armées franquistes pendant près d'un an. Il exerera

un pouvoir démocratique et réorientera l'économie

dans l'industrie de guerre. Le 31 mars 1937, les franquistes attaquent

avec l'appui aérien de la légion Condor. Le 26 avril,

l'aviation allemande détruit la ville et la population de Guernica.

Bilbao finira par tomber le 19 juin, après 10 semaines de résistance

acharnée.

Après la chute du Pays Basque, les hommes de l'armée d'Euskadi

participeront à la défense de Santander, mais finiront

par se rendre aux Italiens. Seuls une petite partie d'entre eux parviendra

à fuir, parmi lesquels Aguirre. Barcelone tombe le 26 janvier

1939, Madrid et Valence tomberont les 28 et 30 mars, mettant fin à

la guerre d'Espagne par la victoire de Franco.

Pendant la deuxième guerre mondiale, le gouvernement basque se

réfugie à New York. La paix revenue, il s'installe à

Paris, dans l'actuelle Maison des Basques de Paris, où Aguirre

meurt en 1960. Pendant la dictature franquiste, les grèves de

1947 et 1951 sont sévèrement réprimées.

Certains nationalistes basques décident alors d'utiliser l'action

terrorriste pour lutter contre Franco et créent l'ETA (Euskadi

Ta Askatasuna : Pays Basque et liberté) en 1959. Progressivement,

l'ETA s'implante au coeur de la société basque des provinces

du Sud en organisant diverses manifestations politiques hostiles au

franquisme. Il assassine un certain nombre de personnalités ou

de membres des forces de police et de l'armée, parmi lesquelles

le général Carrero Blanco, chef du gouvernement de Franco

(20 décembre 1973). L'ETA fera également parler de lui

lors du procès de certains de ses membres à Burgos en

décembre 1970, en enlevant le consul allemand de San Sebastien.

Franco meurt en 1975. En 1978, une nouvelle constitution entérine

le passage de l'Espagne à la démocratie, sous la forme

d'une monarchie parlementaire. Les trois provinces de l'Alava, de Biscaye

et de Guipuzcoa obtiennent en 1979 un statut d'autonomie particulier.